この記事では、食品流通で用いられる「冷チル」という言葉について解説する。

冷チルとは

食品流通時の温度帯は、大きく分けて常温・冷蔵・冷凍の3種類が存在する。

通常、食品はこのいずれかの温度帯で一貫して流通する。

冷チルはやや特殊で、冷蔵と冷凍を組み合わせた流通形態を指す。

具体的には、食品製造後に冷凍保管し、流通段階で冷蔵保管に切り替えて出荷・販売する形態である。

冷チルは「フローズンチルド」とも呼ばれている。

冷チルのメリット

製造・流通の効率化

食品の保存温度が、冷凍であれば長期保存が可能となる。

製造時に大量生産したものを冷凍保管し、需要に応じて解凍・冷蔵流通させることで、大量生産によるスケールメリットと賞味期限切れによる食品ロス削減を両立できる。

調理時間の短縮

調理の手間を考えたとき、冷凍と冷蔵を比べると、冷凍食品は解凍に時間を要する。だから、購入後すぐに使用する場合、冷蔵食品の方が利便性が高い。

「冷チル」と「冷蔵」の見分け方

販売段階では、「冷チル」も「冷蔵」も一括して「冷蔵」として扱われる。食品包装の裏側を確認しても、区別できないことが多い。

加工食品の場合、流通過程で保存温度を変更しても、その旨を食品包装に記載する義務がないためだ。

食品包装への表示を規定している「食品表示基準」ではQ&Aで次のような考え方を示している。

(加工-41)冷凍で納品された商品を、店内で保存温度を変更して陳列販売する 場合、保存温度変更者を表示する必要はないですか。

(答) 「保存温度変更者」等の表示を義務付けてはいませんが、表示責任者ではない者 が容器包装に入れられた加工食品を開封せず、元の表示を残しつつ、別途保存方法 や期限表示を変更した表示をする場合は、そのことを明確化するために「保存温度変更者」等の表示をすることが望ましいと考えます。なお、表示責任者が保存温度 を変更した場合であっても、「保存温度を変更した」旨を分かりやすく表示するこ とが望ましいと考えます。 当該表示事項については、今後、厚生労働省や自治体とも相談しつつ、実態の把握を進め、問題点を整理した上で、検討して行く予定です。

出典:食品表示基準Q&A

赤字の部分にあるように、「保存温度を変更した」ことを食品包装に表示する義務はない。

同時に青字の部分では、「保存温度を変更した」ことを表示することが望ましいと言っている。

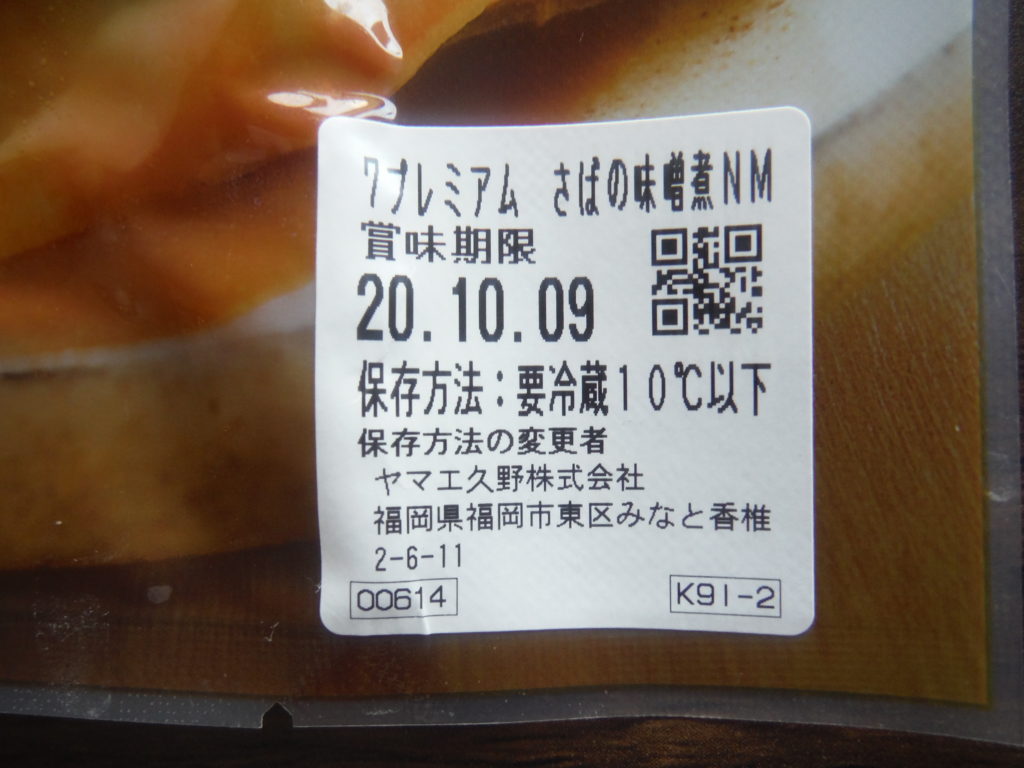

「保存温度を変更した」ことの表示は、例えばセブンイレブンで売っている「サバの味噌煮」には下記の写真のような表示をしていた。

製造メーカーが国の意向を汲み取り、「保存温度を変更した」旨を表示している場合は、「冷チル」である可能性が高い。しかし、義務ではないため、表示されていない場合もある。

まとめ

冷凍技術は進化しており、適切な冷凍・解凍処理を施せば、生鮮食品との差異はほとんどない。食品廃棄ロス削減にも貢献することを考慮すると、今後「冷チル」はさらに普及するだろう。

一方で、冷チル(フローズンチルド)の表示方法について整理し、わかりやすくしてほしいと感じている。